L'histoire de l'acier, Partie 5 - « qu’est-ce que la ferrite » ?

L'histoire de l'acier, Partie 5 - « qu’est-ce que la ferrite » ?

Les quatre premières parties de notre histoire nous ont permis de comprendre que l’acier a commencé son voyage dans les étoiles et s’est finalement déposé sur Terre sous sa forme d’oxyde de fer.

Jusqu’à présent, nous avons étudié le fer et l’acier, leur création et leur soudabilité d’un point de vue purement global. Cela s’est fait de la manière suivante :

- Création du fer dans les étoiles

- Les dépôts sur terre et la richesse du Canada

- La fabrication de l’acier, aujourd’hui et dans l’avenir « vert »

- La création d’alliages d’acier soudables

Il est maintenant temps d’examiner le fer et l’acier d’un point de vue microscopique, c’est-à-dire de décrire ce qui se passe lorsque votre métal fondu refroidit et se solidifie sous vos yeux. Nous décrirons ce à quoi l’acier peut ressembler sous grossissement et, éventuellement, les évolutions qui se produisent.

Le premier point à examiner c’est que le fer existe sous plusieurs formes (formes cristallographiques), et celles dont nous devons parler sont appelées « cubique à corps centré » et « cubique à face centrée ». Ces termes décrivent la façon dont les atomes de fer se forment et s’alignent. À ce stade, il n’est pas nécessaire d’approfondir cette question. Il suffit de savoir ce qui suit :

- Le type de fer que l’on qualifie de ferritique et qui est magnétique est le fer cubique à corps centré (ccc).

- Le type de fer qualifié d’austénitique et non magnétique est le fer cubique à faces centrées (cfc).

La ferrite et l’austénite sont des termes métallurgiques que nous avons déjà mentionnés dans la quatrième partie de cette histoire.

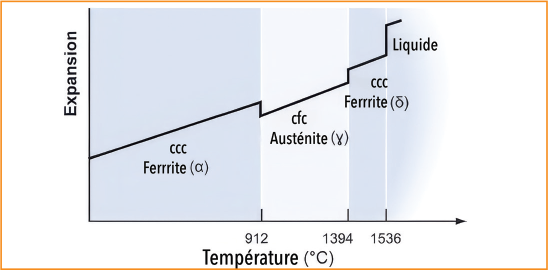

Le fer pur est fondu à plus de 1536 °C, et lorsqu’il commence à se solidifier, il le fait d’abord sous la forme ccc, puis, à 1394 °C, il réarrange sa structure atomique pour prendre la forme cfc. Lorsqu’il continue à refroidir, à 912 °C, il revient à la forme ccc d’origine, ce qui achève ses changements. Il en résulte qu’à température ambiante, notre fer est ferrite, magnétique et sous forme ccc.

Le diagramme de la Figure 1 illustre ce qui se passe lorsque le fer pur se refroidit.

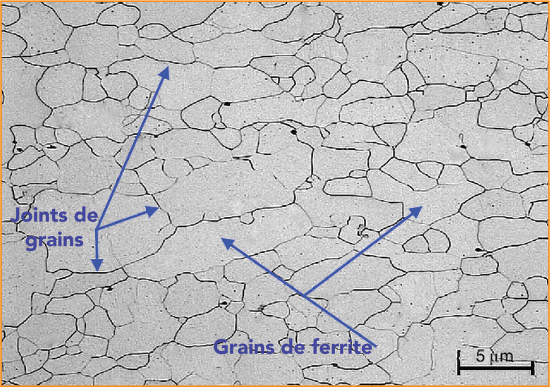

Si nous observons au microscope un échantillon de fer pur à température ambiante, il ressemblerait à celui de la Figure 2. Il s’agit d’une phase unique qui, dans ce cas, est composée à 100 % de ccc et présente des grains de ferrite.

En réalité, nous ne soudons pas du fer, mais de l’acier, un alliage de fer qui contient un certain niveau de carbone. Ce carbone modifie ce qui se produit dans le bain de soudure lors du refroidissement et le rend plus complexe que s’il ne contenait que de la ferrite à la température ambiante.

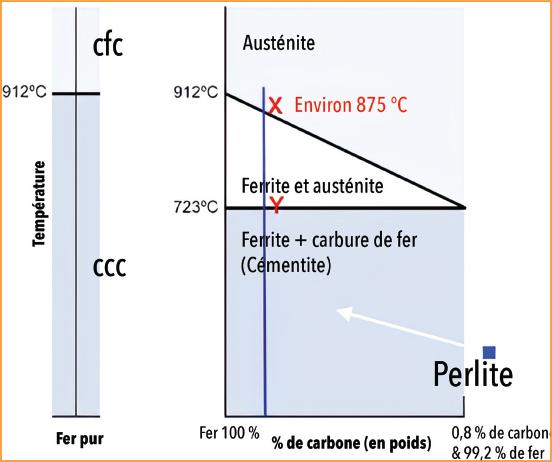

L’introduction du carbone produit une autre phase, la perlite. La Figure 3 définit le long de l’axe horizontal du graphique les phases qui se produisent lorsque nous ajoutons du carbone au fer pour obtenir un mélange de 0,8 % de carbone et de 99,2 % de fer.

au fer jusqu’à 0,8 %.

Comme nous le savons, les aciers soudables ont généralement une teneur en carbone/équivalent carbone égale ou inférieure à 0,35 %, ce diagramme est tout ce qu’il faut étudier pour expliquer le mélange qui devrait se produire à la température ambiante. Si nous considérons le refroidissement d’un acier contenant 0,15 % de carbone, représenté par la ligne verticale bleue dans la Figure 3, alors au-dessus de X à 875 °C, l’acier est austénitique. Si nous continuons à refroidir, les phénomènes suivants se produiront à mesure que nous nous rapprochons de la température ambiante.

- A une température juste inférieure au point X, l’austénite commence à se transformer en ferrite.

- En continuant à refroidir en allant vers Y, à 723 °C, davantage de ferrite se forme et la quantité d’austénite diminue en conséquence.

- Au niveau et autour de Y, l’austénite restante se transforme en un autre constituant que nous définissons comme la perlite.

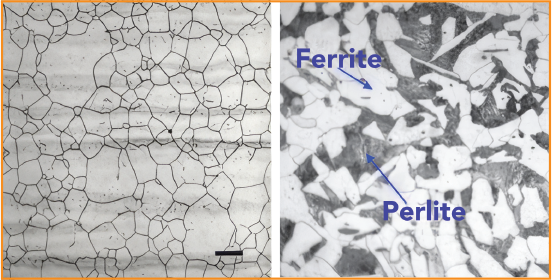

La perlite est constituée de bandes de ferrite et de carbure de fer, et c’est là que la plus grande partie du carbone se situe, car la phase de ferrite ellemême ne peut pas contenir beaucoup de carbone. Par conséquent, au microscope, la structure monophasée de la ferrite à température ambiante que nous avons vue précédemment est maintenant un mélange de ferrite et de perlite, comme illustré sur la Figure 4. Les quantités de ferrite et de perlite seront liées au pourcentage de carbone dans notre alliage. La figure de droite montre un acier à 0,15 % lentement refroidi. Les zones blanches sont de la ferrite et les zones plus foncées de la perlite.

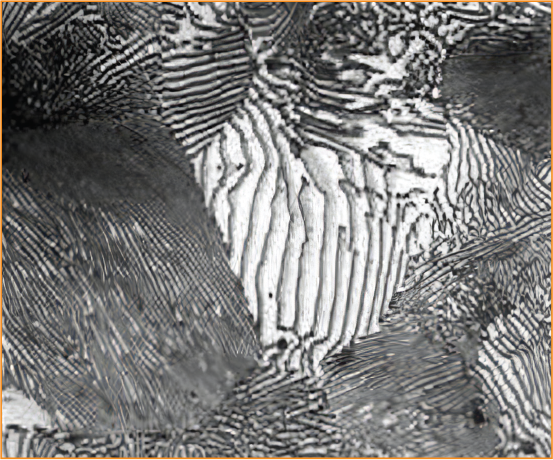

La perlite elle-même est une structure en lattes composée de parcelles de ferrite entre des parcelles de carbure de fer, élément qui contient la majeure partie du carbone de cet acier à 0,15 % de carbone. Ceci est illustré dans la Figure 5 ci-dessous.

Cette micrographie que nous avons adoptée peut sembler un peu compliquée, mais elle est essentielle pour comprendre ce qui confère ses propriétés à l’acier. Vous devez vous rappeler que ces changements se produisent dans le bain de fusion et durant son refroidissement, sous vos yeux, pendant que vous manipulez votre arc.

Il ne s’agit pas de quelque chose de théorique qui n’apparaît que dans les livres. Vous produisez ces éléments dans vos soudures et ce que vous faites influence le résultat.

L'histoire ci-dessus, cependant, ne décrit cette étonnante danse microstructurale que dans le cas d'une fine pièce d'acier au carbone refroidie relativement lentement. Dans le prochain chapitre de « notre histoire », nous verrons ce qui arrive à certains aciers lorsque l'épaisseur augmente ou lorsque l'acier est allié et que sa capacité à durcir (trempabilité) augmente.

Ce qui se passe est relativement complexe et vous y jouez un rôle important. Restez donc à l'écoute pour la sixième partie de notre histoire de l'acier.

IWE Le président PPC et Associéss

Avis de non-responsabilité : LES INFORMATIONS FOURNIES SONT D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET ONT POUR BUT D’ÉDUQUER ET D’INFORMER NOTRE PUBLIC. LE CWB ET LES PERSONNES QUI RÉPONDENT AUX QUESTIONS N’ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE OMISSION OU INEXACTITUDE QUI POURRAIT CONDUIRE À DES APPLICATIONS INCORRECTES OU À DES SOLUTIONS POSSIBLES AUXQUELLES L’INDUSTRIE POURRAIT ÊTRE CONFRONTÉE. LE CONTENU DE HOW-IT WORKS EST SOUMIS PAR DES EXPERTS DE L’INDUSTRIE À L’ASSOCIATION CWB ET NE REFLÈTE PAS NÉCESSAIREMENT LES OPINIONS DU GROUPE CWB. LORS DES EXAMENS DE CERTIFICATION OU DE FORMATION DU CWB, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX MANUELS DE FORMATION DU CWB OU AUX NORMES DE LA CSA COMME SOURCE OFFICIELLE D’INFORMATION.