L'histoire de l'acier, Partie 4 - La soudabilité des alliages d'acier spécifiques

L'histoire de l'acier, Partie 4 - La soudabilité des alliages d'acier spécifiques

Dans cette section, nous examinerons quelques spécifications d’acier et la manière dont nous les soudons, tout en tenant compte des différences entre elles. Nous examinerons notamment les trois aciers suivants :

- un acier de base faiblement allié,

- un acier microallié avec des caractéristiques spéciales

- un acier inoxydable austénitique

Ce sont tous des aciers, mais ils sont tous très différents et, par conséquent, ils exigent des approches et des solutions de soudage différentes. Cependant, vous vous souvenez peut-être qu’au début de notre voyage, ils ont tous commencé leur vie sous forme de fer, qui s’est formé dans une étoile en explosion connue sous le nom de « géante rouge » et qui a fini sur la Terre sous forme d’oxyde de fer.

Les deux premiers aciers que nous allons examiner sont tous deux couverts par la spécification CSA G40.21 de l’Association canadienne de normalisation :

Acier # 1. A G40.21 350W Type « acier soudable »

Cet acier est défini comme ferritique, un terme métallurgique, et il répond aux exigences de résistance spécifiées et il convient à la construction soudée générale. Le chiffre 350 fait référence à la limite d’élasticité minimale spécifiée de 350 MPa (mégapascal).

D’un point de vue chimique, cet acier est composé des éléments de base que sont le fer, le carbone (0,23 % maximum), le manganèse et le silicium, avec des quantités contrôlées de phosphore et de soufre. L’acier comprend également une petite quantité d’éléments dits « d’affinage du grain » tels que le niobium, le vanadium et l’aluminium, contrôlée à un maximum de 0,15 %.

Ce matériau 350W peut être utilisé pour la construction soudée générale, notamment pour les bâtiments et les éléments de compression des ponts. Cet acier est facilement soudable et peut être assemblé par n’importe quel procédé de soudage à l’arc avec des électrodes d’une résistance de 490 MPa (70 ksi), c’est-à-dire typiquement les électrodes SMAW E4918 (E7018) ou le fil FCAW de type E49XT-X (E70XT-X).

La soudabilité commence à poser problème à mesure que l’épaisseur augmente, ce qui signifie que des préchauffages doivent être appliqués à partir d’une certaine épaisseur critique. Par exemple, avec les électrodes E4918 à faible teneur en hydrogène, le préchauffage minimum pour une épaisseur de 40 mm est de 65 °C (150 °F). Le préchauffage ralentit la vitesse de refroidissement de la soudure et permet à l’hydrogène éventuel d’avoir plus de temps pour se diffuser hors de la zone de soudure. Cela réduit la probabilité de fissuration à froid par l’hydrogène (HICC). Le préchauffage est donc un paramètre très important lors du soudage de ces aciers.

Le tableau 5.3 de la norme CSA W 59 donne des directives de préchauffage pour de nombreux aciers.

Acier #2. A G40.21 350 Type AT « Acier soudable résistant à la corrosion atmosphérique »

Il s’agit également d’un acier ferritique qui, en plus de la composition chimique de base Fe/C/Mn/P/S et du silicium, contient de petites quantités d’éléments retardateurs de corrosion et un pourcentage similaire d’affineurs de grain que le 350W. Il présente également le même niveau de résistance spécifié.

Ces aciers, que l’on peut qualifier d’aciers patinables, sont des alliages qui ont été développés pour avoir un aspect rouillé stable s’ils sont exposés aux intempéries, ce qui permet d’éviter le recours à la peinture et à un entretien antirouille coûteux au fil des ans. En termes simples, on laisse l’acier rouiller et cette rouille forme une couche protectrice qui ralentit la vitesse de la corrosion future. La couleur de la surface peut varier, mais elle est normalement d’un brun rouille.

L’effet anticorrosion de la couche protectrice est produit par la concentration des éléments d’alliage qu’elle contient. L’acier contient les mêmes éléments que l’acier faiblement allié 350W, mais ajoute de petites quantités de chrome (Cr), de nickel (Ni) et de cuivre (Cu) pour produire la couche protectrice contre la corrosion.

Les applications comprennent les éléments de tension primaires dans les ponts et autres éléments similaires. La Figure 1, qui montre la finition brun-rouille, correspond à un exemple utilisé dans un pont routier qui enjambe l’autoroute 30 au sud-ouest de Montréal.

Si cet acier est fabriqué pour offrir une meilleure protection contre la corrosion, que se passe-t-il lorsque nous le soudons ? Il existe plusieurs approches qui dépendent du produit final requis, par exemple :

- Si une résistance à la corrosion et des caractéristiques de coloration similaires à celles du métal de base sont requises, l’électrode et la combinaison électrode-flux à utiliser sont définies dans des normes telles que la norme CSA W59. Par exemple, les électrodes en alliage sont spécifiées avec des choix tels que E 5518-C3 (E8018-C3) avec SMAW, qui contient des ajouts de Cr, Mo et Nickel.

Il existe d’autres règles qui dépendent de la conception, mais notre objectif n’est pas d’approfondir ce point. Ce que nous voyons ici, c’est que l’acier, défini comme 350AT avec de petits ajouts d’alliages, exige une approche complètement différente du soudage que le 350W avec le même niveau de résistance. Ainsi, même si les aciers se ressemblent, ils peuvent être éminemment différents et doivent donc être soudés différemment.

Acier #3. Un acier inoxydable austénitique AISI 316L

Dans la série 300 des aciers inoxydables, beaucoup ont des quantités élevées de chrome et de nickel et sont souvent connus sous le nom populaire d’aciers inoxydables 18-8. Le 316L contient également du molybdène, qui améliore la résistance à haute température et la résistance à la corrosion dans certaines conditions. Les principaux éléments d’alliage de cet acier, qui s’ajoutent au C/Fe, sont les suivants :

- Chrome jusqu’à 18,5 %. Cela rend l’acier inoxydable et généralement plus résistant aux attaques corrosives.

- Nickel jusqu’à 13 % Cela permet de produire une structure austénitique non magnétique, offrant une résistance à haute température et une résistance à l’oxydation et à la corrosion. Là encore, austénitique est un terme métallurgique qui sera expliqué plus loin dans notre « Histoire de l’acier »

- Molybdène, jusqu’à 2,5 %, ajouté pour améliorer la résistance à la corrosion.

Le soudage du 316L est assez simple, les consommables correspondants étant facilement disponibles. Cependant, il existe des différences significatives par rapport aux deux aciers dont nous avons déjà parlé. Ces aciers ne souffrent pas de HICC, puisqu’ils sont austénitiques, mais nous devons être conscients de plusieurs autres choses lorsque nous les assemblons. Les deux premiers peuvent se produire pendant le soudage, tandis que les deux derniers sont liés au service, mais il est nécessaire d’en être conscient.

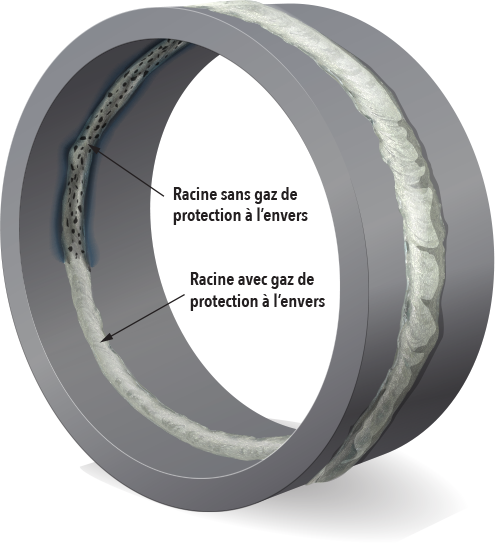

Oxydation : Le chrome a une grande affinité pour l’oxygène et s’oxyde rapidement lorsqu’il est chauffé. C’est pourquoi, à l’envers de la soudure d’un tube, nous utilisons de l’argon comme gaz de protection pour éviter l’oxydation de la racine de la soudure. La Figure 2 illustre cette application.

Fissuration à la solidification du métal fondu : Les aciers inoxydables comme le 316L peuvent être sujets à des fissures à la solidification du métal fondu. Des méthodes pour les éviter ont été développées en utilisant des procédures de soudage et des compositions d’électrodes adaptées.

Sensibilisation : Lorsque l’acier 316 est chauffé dans la plage de température de 500 °C à 850 °C, comme c’est le cas lors du soudage, la ZAT est sensibilisée par la formation de carbures de chrome, ce qui peut poser un problème en service. La forme 316L à faible teneur en carbone ne se sensibilise pas et c’est la principale raison pour laquelle les versions L ont été développées. Pour améliorer la soudabilité.

Fissuration par corrosion sous contrainte : La fissuration par corrosion sous contrainte en service peut résulter de contraintes résiduelles de traction élevées dues au soudage dans un environnement de service particulier. Ce phénomène peut être atténué par un recuit ou un traitement thermique de détensionnement afin de réduire les contraintes résiduelles.

Ainsi, en présentant des trois aciers ci-dessus, nous avons montré qu’il existe trois façons très différentes d’aborder le soudage afin d’obtenir un produit acceptable. Ces approches seront conçues par les ingénieurs et les technologues en soudage et suivies par les praticiens du soudage.

Jusqu’à présent, notre approche de l’acier a été de nature macro, c’est-à-dire que tous les éléments dont nous avons parlé peuvent être vus à l’oeil nu. Toutefois, dans ces articles, nous avons abordé deux termes métallurgiques, la ferrite et l’austénite. Nous devons maintenant passer au niveau micro pour expliquer ces différents constituants de nos aciers. Ces constituants seront présents dans l’acier lorsque vous le soudez et lorsque le joint terminé refroidit à la température ambiante.

C’est ce que nous ferons dans les articles suivants, au cours de notre voyage sur les traces de ce matériau merveilleux que nous appelons « acier ».

IWE

Le président PPC et Associéss

Avis de non-responsabilité : LES INFORMATIONS FOURNIES SONT D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET ONT POUR BUT D’ÉDUQUER ET D’INFORMER NOTRE PUBLIC. LE CWB ET LES PERSONNES QUI RÉPONDENT AUX QUESTIONS N’ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE OMISSION OU INEXACTITUDE QUI POURRAIT CONDUIRE À DES APPLICATIONS INCORRECTES OU À DES SOLUTIONS POSSIBLES AUXQUELLES L’INDUSTRIE POURRAIT ÊTRE CONFRONTÉE. LE CONTENU DE HOW-IT WORKS EST SOUMIS PAR DES EXPERTS DE L’INDUSTRIE À L’ASSOCIATION CWB ET NE REFLÈTE PAS NÉCESSAIREMENT LES OPINIONS DU GROUPE CWB. LORS DES EXAMENS DE CERTIFICATION OU DE FORMATION DU CWB, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX MANUELS DE FORMATION DU CWB OU AUX NORMES DE LA CSA COMME SOURCE OFFICIELLE D’INFORMATION.